縦型ショートドラマ制作

キューシードでは

●SNSや広告サイネージ等の縦型メディア

●YouTube/TVer/LP等の横型メディア

メディアに対応した動画コンテンツを提供

縦型ショートドラマ(ショート動画) PR活用方法

活用シーン

- 1)新製品・サービスのローンチプロモーション

- 2)採用活動における企業文化の紹介

- 3)イベント・キャンペーン告知」

- 4)SNSでのUGC(User Generated Content)創出施策

- 5)インフルエンサーマーケティングとの連携

ショートドラマの具体例

- 1)サービスの利用メリットを物語形式で伝えるショートドラマ

- 2)あるある動画で共感を呼ぶ企業向けショートドラマ

- 3)あるある動画で共感を呼ぶ企業向けショートドラマ

- 4)製品の知られざるストーリーを感動的に描くショートドラマ

新商品PRの活用イメージ例

1)新商品の「核心」だけを切り出す

新商品の最も魅力的な機能、開発秘話の感動的な一場面、使用時の驚きなどを15秒〜60秒程度の縦型ショート動画に凝縮する。

2)「続きはこちら」で本編へ誘導

ショート動画の最後に「詳しい機能は?」「開発者の熱意は?」「〇〇の裏側を見る!」といった興味を惹くメッセージと共に、YouTubeの本編動画やHPの該当ページへのリンクを分かりやすく提示する。

3)ドラマ仕立てで共感を呼ぶ

新商品の開発における苦労や喜び、ユーザーが抱える課題を解決する様子などをショートドラマで表現することで、感情移入を促し、「もっと知りたい」という気持ちを引き出す。

動画マーケティングの進め方

動画マーケティングは、単に動画を作るだけでなく、それを「誰に」「何を」「どうやって」見てもらうか、そして最終的に「どう行動してもらうか」まで設計する一連のプロセス

1.目標設定とターゲットオーディエンスの明確化

目標設定

- 1)何を達成したいですか? (例: ブランド認知度の向上、リード獲得、売上増加、顧客エンゲージメントの強化、採用強化、教育・研修効果の向上など)

- 2)目標が具体的であればあるほど、効果測定もしやすくなる。例えば、「3ヶ月でウェブサイトへの動画経由アクセスを20%増加させる」といった具合。

- 3)ターゲットオーディエンスの明確化:

- 4)誰に動画を見てもらいたいですか? (例: 20代のビジネスパーソン、中小企業の経営者、製品に興味を持つ潜在顧客など)

- 5)彼らはどんなことに興味があり、どんな課題を抱えていて、普段どんなプラットフォームで動画を見ていますか? ターゲットのペルソナを具体的に設定することで、コンテンツの内容や配信戦略が明確になる。

2.コンテンツ戦略の立案(どんな動画を作るか)

目標とターゲットが決まったら、彼らに響く動画コンテンツの種類と内容を具体的に計画する。

【1】動画の種類選定

- 1)ブランド認知:企業紹介、ブランディング動画、ストーリー動画

- 2)リード獲得: 製品・サービス紹介、ウェビナー、活用事例、デモ動画

- 3)売上促進: プロモーション動画、お客様の声、商品レビュー、FAQ動画

- 4)顧客エンゲージメント: チュートリアル、Q&A、ユーザー生成コンテンツ

- 5)採用: 企業文化紹介、社員インタビュー

- 6)教育・研修: 社内研修動画、オンボーディング動画

【2】メッセージとストーリーボード

- 1)動画で何を伝えたいかの核となるメッセージを明確にする。

- 2)そのメッセージを効果的に伝えるためのストーリーを考え、絵コンテ(ストーリーボード)を作成します。

【3】動画の長さとフォーマット

- 1)ターゲットが見るプラットフォームや、伝えたい情報量に合わせて、動画の長さを決める。

- 2)SNS向けには縦型ショート動画、詳細な説明には長尺動画(ただし分割戦略を考慮)、ウェビナーは数十分〜1時間など。

- 3)どのプラットフォームで公開するかによって、最適なアスペクト比(16:9, 9:16, 1:1など)も異なる。

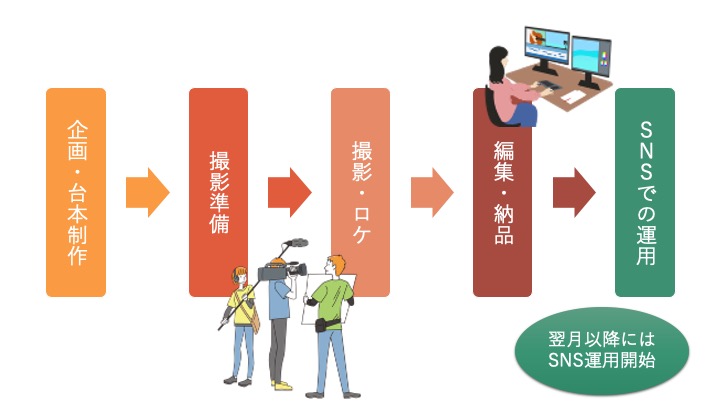

3.動画制作

計画に基づき、実際の動画を制作する

- 1)企画・構成・演出方法: コンセプト、構成、シナリオ、演出方法や絵コンテを具体化する。

- 2)撮影: プロフェッショナルな機材と技術で、ターゲットに響く高品質な映像を撮影する。

- 3)編集: 撮影した素材を編集し、テロップ、BGM、ナレーション、アニメーションなどを加えて、魅力的な動画に仕上げる。

- 4)効果的なCTA(Call To Action)の設置: 動画の最後や途中に、視聴者に「次にしてほしい行動」を明確に促すメッセージ(例: 「詳しくはこちら」「無料相談を予約する」「今すぐ購入」など)とリンクを必ず含める。

4.配信とプロモーション

動画を制作したら、ターゲットに届けるための配信戦略を立てる

●主要な配信プラットフォーム

- 1)YouTube: 幅広い層にリーチでき、検索からの流入も期待できます。チャンネル登録者を増やす戦略も重要。

- 2)SNS(TikTok, Instagram, Facebook, X (旧Twitter) など): 各SNSの特性に合わせて、ショート動画やライブ配信などを活用し、拡散を狙います。広告機能も有効。

- 3)自社ウェブサイト/LP: ターゲットが詳細な情報を求めている場合に、見やすい場所に配置します。商品注文アプリ内への組み込みもここに含まれる。

- 4)メールマーケティング: 新着動画や特定の動画をメルマガで紹介し、直接視聴を促す。

- 5)オンライン広告: Google広告(YouTube広告含む)、SNS広告など、ターゲットを絞り込んで動画を配信し、リーチを拡大する。

●SEO対策: YouTubeやWebサイトに動画を公開する場合、タイトル、説明文、タグに適切なキーワードを含めることで、検索からの流入を増やします。

●プッシュ通知: アプリやウェブサイトのプッシュ通知機能を利用して、新着動画の公開をユーザーに直接知らせる。

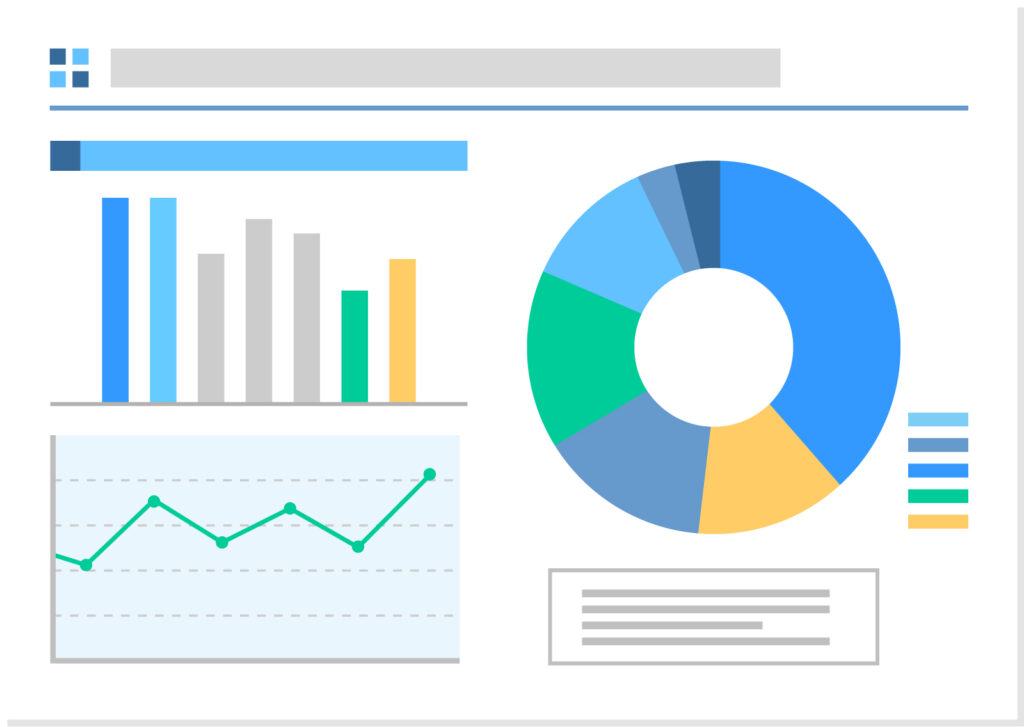

5.効果測定と改善

動画を配信したら終わりではなく、結果を分析し、次の戦略に活かすことが重要。

●主要な指標:

- 1)視聴回数: どれだけ多くの人に見られたか。

- 2)視聴維持率: 動画のどのくらいまで見られたか。動画の質や飽きさせない工夫の指標になる。

- 3)クリック率(CTR): 動画からのリンクがどれだけクリックされたか。

- 4)コンバージョン率(CVR): 動画経由で目標達成(購入、問い合わせ、登録など)に至った割合。

- 5)エンゲージメント率: コメント、いいね、共有などの反応。

●A/Bテスト: 異なるバージョンの動画(サムネイル、タイトル、CTAなど)を比較し、より効果的なパターンを見つける。

●改善: 分析結果に基づいて、今後の動画コンテンツの企画や配信方法を改善していく。

ショートドラマ(動画)導入による教育研修でのメリット

1. ユーザーの視聴習慣に最適化

1)自然な視聴体験

多くの人がスマートフォンを縦向きに持って操作しており、YouTube Shorts、TikTok、Instagram ReelsなどのSNSプラットフォームも縦型動画が主流です。そのため、ユーザーは自然な姿勢でストレスなく動画を視聴でき、コンテンツへの没入感が高まります。

2)どこでも学習可能

移動中や隙間時間など、場所を選ばずに手軽に学習できます。スマートフォンがあれば、自宅やオフィスだけでなく、通勤電車の中や休憩時間にもサッと視聴し、学びを深められます。

2. 高いエンゲージメントと記憶定着率

1)短い尺で集中力維持

縦型ショートドラマは数秒から数分程度の短い尺で作られることが多く、視聴者の集中力を維持しやすいのが特徴です。長時間の動画に比べて飽きにくく、最後まで視聴してもらいやすいため、メッセージの伝達率が向上します。

2)ストーリー性による高いエンゲージメント

「ドラマ」形式であるため、登場人物の感情移入や共感を誘いやすく、情報が記憶に残りやすくなります。特にケーススタディや行動規範を学ぶ際には、ストーリーがあることで具体的な状況をイメージしやすくなり、実践的な学びにつながります。

3. 利便性とコスト効率

1)手軽な制作と更新

短い尺であるため、企画から撮影、編集までのリードタイムを短縮しやすくなります。これにより、最新の情報やトレンドを迅速にコンテンツに反映させたり、頻繁な更新が可能になります。

2)導入のしやすさ

スマートフォンさえあれば特別な機材や環境を必要としないため、従業員が気軽に学習を始められます。専用の学習プラットフォームがなくても、手軽にコンテンツを配信・共有できます。

3)「ながら学習」の促進

スマートフォンさえあれば特別な機材や環境を必要としないため、従業員が気軽に学習を始められます。専用の学習プラットフォームがなくても、手軽にコンテンツを配信・共有できます。

4. 特定の学習内容との相性

1)行動変容を促す

「こんな時どうする?」といった具体的なシチュエーションをドラマ形式で見せることで、社員の行動変容を促すのに効果的です。例えば、ハラスメント対策やコンプライアンス研修など、具体的な行動を学ぶ場面で非常に有効です。

2)共感と理解の促進

新しい企業文化の浸透や、チームビルディングなど、感情や人間関係が絡むテーマにおいて、ドラマ形式は深い共感と理解を生み出しやすい。

【活用例】

新サービスローンチ前研修で、顧客との具体的な会話例をショートドラマで学ぶ。

コンプライアンス研修で、NG行動をシチュエーションドラマで示し、何が問題かを事前に考える。

ハイブリッド研修での縦型ショートドラマ活用イメージ

1. 事前学習(反転学習)コンテンツとして

研修本番前に縦型ショートドラマを配信し、受講者に予習として視聴してもらいます。

1)知識のインプット

基本的な知識や概念、特定のケーススタディをドラマ形式で分かりやすく提示することで、受講者は研修前に内容を把握できます。

2)エンゲージメント向上

ドラマ形式なので、活字や通常の動画よりも飽きにくく、楽しみながら予習に取り組んでもらえます。

3)研修時間の有効活用

研修本番では、ショートドラマでインプットした内容の確認や応用、ディスカッションに時間を充てることができ、より深い学びが可能になります。

4)受講者間の知識差の軽減

事前に共通の動画を視聴することで、オンライン・対面に関わらず、全員が同じスタートラインに立てます。

2. 研修中のブレイク・導入コンテンツとして

対面とオンラインの受講者がいる中で、集中力が途切れがちなタイミングや、新しいテーマに入る際の導入として活用します。

1)集中力のリフレッシュ

短い時間のドラマなので、長時間の座学やディスカッションの合間の良い気分転換になります。

2)問題提起・思考のきっかけ

「この時、あなたならどうする?」といった問いかけをドラマの結末に設定することで、受講者の思考を促し、その後のグループワークやディスカッションを活性化させます。

3)共通認識の醸成

具体的な事例を視覚的に共有することで、オンライン・対面問わず、受講者全員が同じ状況を認識した上で議論に臨めます。

【活用例】

チームビルディング研修で、コミュニケーションの重要性を示すショートドラマを視聴後、

対面・オンライン混合でグループディスカッションを行う。

マネジメント研修で、部下育成の課題を示すショートドラマを導入に使い、具体的な解決策を考える。

3.研修後の振り返り・定着コンテンツとして

研修本番前に縦型ショートドラマを配信し、受講者に予習として視聴してもらいます。研修で学んだ内容を復習し、実際の業務に活かすためのリマインダーとして活用します。

1)学びの定着

「研修で学んだことを実践したらどうなるか」といったポジティブな結果を示すドラマを見せることで、受講者の行動変容を後押しします。

2)行動変容の促進

スマートフォンさえあれば特別な機材や環境を必要としないため、従業員が気軽に学習を始められます。専用の学習プラットフォームがなくても、手軽にコンテンツを配信・共有できます。

3)継続的な学習の促進

研修後も定期的にショートドラマを配信することで、学びを継続させ、モチベーションを維持させることができます。

【活用例】

営業研修後、学んだ交渉術を実践するショートドラマを視聴し、自身の振り返りを行う。

リーダーシップ研修後、部下との効果的な対話方法を示すショートドラマを定期的に配信し、実践を促す。