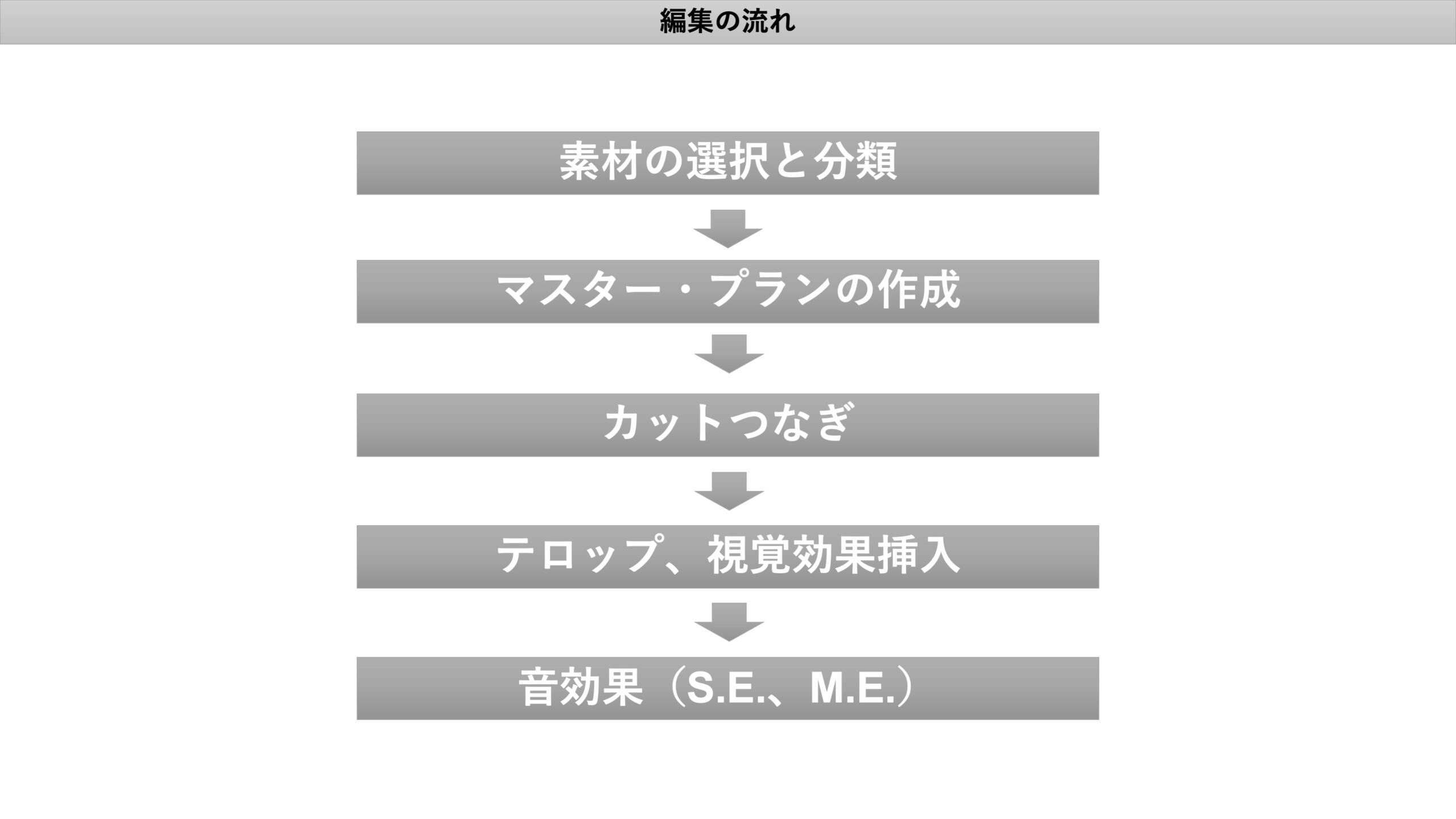

編集フローと編集の基本

1. カットのタイミングの基本・・・感情とリズム

カットのタイミングは、単にシーンを繋げるだけでなく、登場人物の感情の起伏や物語のリズムをコントロールするために行われる。

(1)感情を動かす「カッティング」

●視線(アイライン)の一致

対話シーンでは、人物Aの視線の先に人物Bがいる(そしてその逆も然り)という「視線の一貫性」を崩さないことが基本。しかし、あえて視線を外すようにカットすることで、緊張感や対立を演出できる。

●アクションとリアクション

ある人物が行動を起こす(アクション)直後や最中に、それを見た別の人物の表情(リアクション)に切り替えることで、緊迫感やユーモアを生み出す。カットのタイミングは、アクションが終わる直前が最も効果的。

●「動機(モチベーション)」によるカット

登場人物が何かを見たり、聞いたり、感じたりした「動機」に合わせてカットする。例えば、人物が突然立ち上がろうとした瞬間にカットを切り替えることで、視聴者はその動作の意図や勢いを感じ取れる。

(2)リズムを生む「カッティング」

●会話のスピード

緊迫した議論や口論のシーンでは、カットを短く、素早く切り替えることで、息苦しいほどのスピード感や焦燥感を表現する。逆に、ロマンチックなシーンや風景描写では、カットを長く保つことで、ゆったりとした時間や静けさを演出する。

●LカットとJカット

音先行・絵先行」のテクニックを意図的に活用し、カットの前後をなめらかに繋げる。これを使うことで、シーンがスムーズに、かつリズミカルに流れているように感じさせる。

2. 臨場感を生む「音先行(Jカット)」と「絵先行(Lカット)」

「Jカット」と「Lカット」は、カットの繋がりを自然にするだけでなく、時間や感情を先取りさせることで、視聴者に強い臨場感や期待感を抱かせる。

(1)音先行(Jカット)

●定義

次のカットの「音」が、現在のカットの「絵」が終わる前に流れ始める編集技法。

●効果と用途

*期待感・引き込み

新しいシーンの音が先に聞こえることで、視聴者の注意を一気に新しいシーンへ引きつける。

*シーンの繋がり

会話のシーンなどで、Aさんの声がBさんのカットに被るようにすることで、会話が途切れず、よりリアルな流れになる。

*例

登場人物がドアを開けるカット(絵)が終わる前に、次のシーンである部屋の中の話し声(音)が聞こえ始める。

(2)絵先行(Lカット)

●定義

現在のカットの「絵」に、前のカットの「音」が、次のカットの「絵」が始まってからも少しの間残る編集技法。

●効果と用途

*余韻・感情の持続

前のシーンで起きた出来事の余韻や感情を、次のシーンに引き継ぐ。

*なめらかな移行

シーンの切り替わりに明確な区切りを作らず、滑らかに移行させたい場合に有効です。

*例

悲しいシーンの登場人物の泣き声(音)が、次の風景のカット(絵)に数秒だけ残り、視聴者に前のシーンの感情を追体験させる。

3. 時間経過・空間転換を操るプロの編集テクニック

(1)マッチカット(Match Cut)

あるカットの終わりと、次のカットの始まりにある「形」「動き」「色」といった視覚要素を一致させる編集技法。

●効果

場面が完全に切り替わっても、視覚的な連続性があるため、時間や場所が大きく飛躍したことをスムーズに、かつ詩的に表現できます。

●活用例(時間経過)

目の前にある同じコップを、中身が満タンの状態からカラッポの状態に切り替えることで、「時間の経過」を数秒で表現する。

●活用例(空間転換)

部屋のドアの形(カットA)と、宇宙船のハッチの形(カットB)を一致させることで、観客を異なる世界へ一瞬で連れて行く。

(2)インサートカット(Insert Cut)とカットアウェイ(Cutaway)

メインのシーンから一時的に切り離された映像を挟むことで、時間や情報、感情を補完する。

●インサートカット

メインの被写体の一部分をクローズアップで挟むカット。

*効果

主人公が握りしめる手のアップ(インサート)を挟むことで、緊張感や決意といった感情を強調する。

●カットアウェイ

メインのシーンとは関係のない別の場所や物を一瞬挟むカット。

*効果

主人公が誰かと話している最中に、窓の外を飛ぶ鳥(カットアウェイ)を挟むことで、時間の流れや、主人公の内面的な焦りを表現できる。会話の編集で、同じアングルが続くのを避けるのにも使われる。

(3)モンタージュ(Montage)

複数の短いカットを、音楽や特定のテーマに基づいて連続して繋ぎ合わせる編集技法。

*効果

長い期間の出来事や、複雑な感情の変化、成長の過程などを、短時間でダイナミックにまとめ上げて表現できる。

*活用例(時間経過)

筋力トレーニングの様子、勉強している様子など、努力の過程を短いカットで連続的に見せることで、「数ヶ月の時間が経過し、主人公が成長した」という情報を観客に一気に伝える。音楽が感情を盛り上げる上で非常に重要。

(4)スローモーション(Slow Motion)とクイックモーション(Quick Motion)

映像の再生速度を操作することで、時間に対する視聴者の認識を意図的に変える。

●スローモーション

衝撃的な瞬間や、美しい動作を際立たせ、感情的なインパクトを与える。時間が引き延ばされることで、視聴者はその瞬間に強く注目する。

●クイックモーション(早送り)

退屈な時間や待機時間を一気にスキップさせ、リズムを維持する。また、コメディなどで滑稽さを表現するためにも使われる。

(5)時間の飛躍を表現する「同ポジ編集」

「同ポジ(どうポジ)」編集とは、「同じ位置(ポジション)」「同じアングル」「同じ背景」で撮影された複数のカットを切り替える編集技法。被写体だけが時間とともに変化(動く、変わる、消える)することで、視聴者に強い驚きや、時間の流れを意識させることができる。

●ノウハウ

同じアングルでカメラを完璧に固定し、被写体だけを瞬間的に変化させることで、時間の経過や魔法のような転換をユーモラスに表現する。

●応用例

特に短尺のSNS動画や、製品のビフォーアフター、ファッションの紹介動画などで、ユニークな時間経過やユーモアを表現するのに非常に効果的

4. クオリティを決定づける「サウンドとカラー」

(1)臨場感を高める「サウンドデザイン」

映像の質は音で決まります。BGMだけでなく、環境音や効果音の操作が重要。

●SE(効果音)の徹底

画面内の動作(物を置く、ドアを開けるなど)に細かく効果音を合わせる。これにより、映像のリアルさが格段に向上し、視聴者の没入感を深める。

●音量調整

BGM、ナレーション、効果音のバランスを整え、聞き取りやすさを確保する。

(2)世界観を作る「カラーグレーディング」

●トーンの統一

映像の色味を調整し、動画全体の雰囲気を統一する。暖色系に寄せれば「温かみ」を、寒色系に寄せれば「緊張感」や「クールさ」を表現できる。

●感情の操作

意図的に色を強調したり、彩度を落としたりすることで、そのシーンの感情を視聴者にダイレクトに伝える。