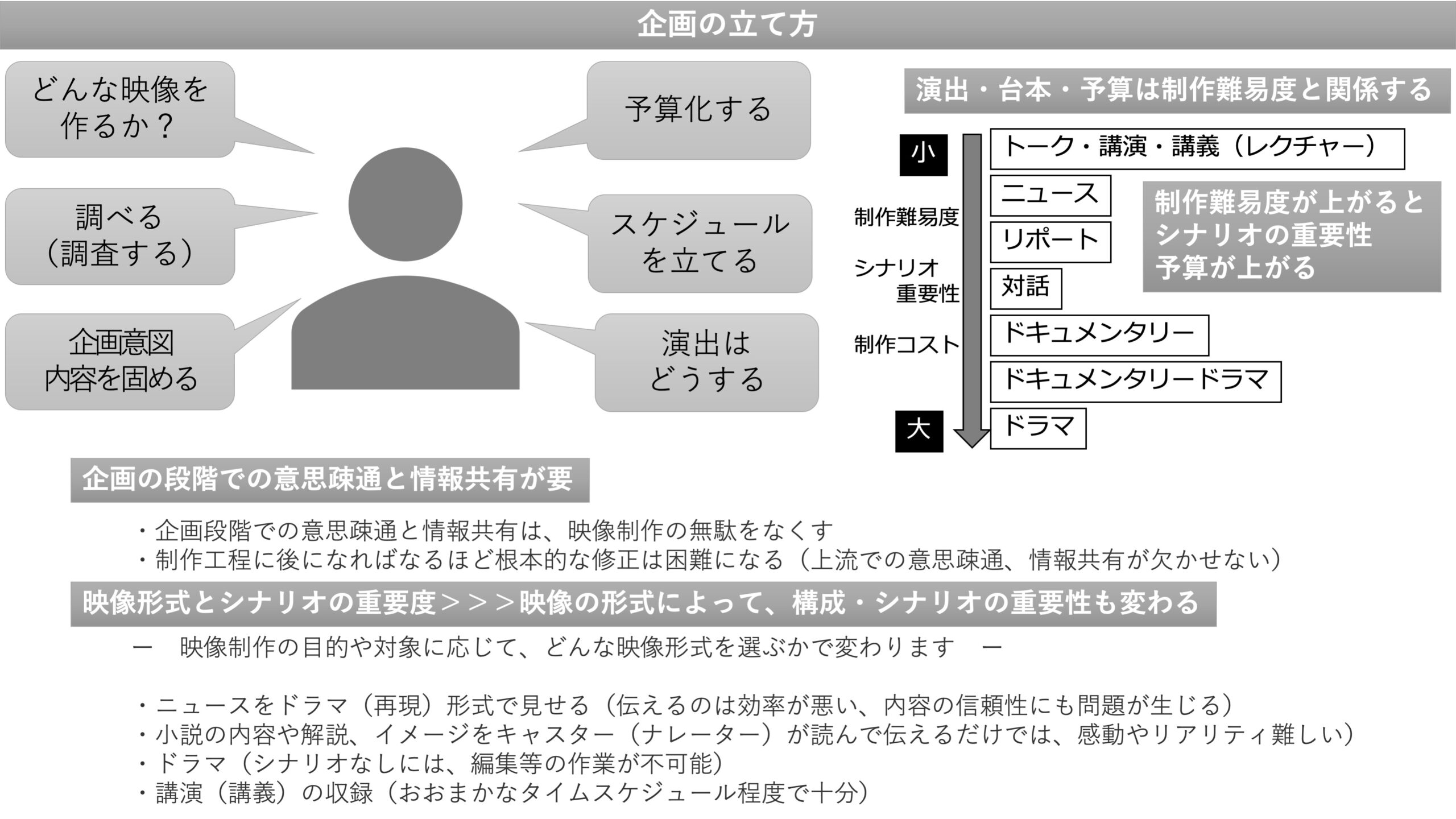

企画の立て方と演出方法の難易度

■企画の立て方と演出・台本の難易度

■シナリオと演出の難易度

映像制作におけるシナリオと演出の難易度は、その目的と表現方法によって大きく変わります。一般的に、物語の創作性が高いほど難易度は上がり、事実に基づいた情報伝達が主であるほど難易度は下がる。

| ジャンル | シナリオ難易度 | 演出難易度 | 特徴とポイント |

| 映画・ドラマ | 非常に高い | 非常に高い | 【創作性】 架空の物語、複雑なキャラクター、緻密な構成が求められるため、シナリオの難易度が最も高い。その繊細な世界観を具現化する演出も同様に高度な技術が必要です。 |

| ゲーム・アニメ | 非常に高い | 非常に高い | 【世界観構築】 独創的な世界観、多岐にわたるキャラクター設定、そしてゲームではインタラクティブな物語分岐を設計する必要があるため、シナリオ・演出ともに最高難度です。 |

| CM | 非常に高い | 非常に高い | 【アイデア・瞬発力】 短い尺で強いインパクトとメッセージを伝えるため、独創的なアイデアと、それを映像美で表現する演出力が求められます。 |

| 舞台 | 非常に高い | 非常に高い | 【一回性・身体性】 単一の空間で、役者の身体とセリフ、照明、音響のみで物語を語るため、シナリオと演出の両方で高度な創造性が必要です。 |

| ドキュメンタリー | 低い | 中程度 | 【事実の掘り下げ】 事実がベースのためシナリオの創作性は低いですが、インタビューの構成や、事実を感動的に見せる編集・演出が重要になります。 |

| バラエティ | 中程度 | 高い | 【企画力・ライブ感】 物語よりも「面白い状況」を企画するシナリオが中心。出演者の予期せぬリアクションを活かし、編集で面白く見せる演出の腕が問われます。 |

| ショート動画 | 中程度 | 高い | 【共感・拡散性】 短時間で視聴者の心を掴むアイデアと、音やテロップを駆使した編集が重要です。シナリオ段階で演出のイメージを強く持っておく必要があります。 |

| 広報映像 | 中程度 | 中程度 | 【情報整理】 企業の理念やサービスを分かりやすく伝えることが目的。物語を創作するよりも、情報を論理的に配置する構成力が求められます。 |

| 教育教材 | 低い | 低い | 【論理と明瞭性】 正確な情報を効率的に伝えることが目的です。物語性はないため、シナリオも演出も、分かりやすさと論理性を最優先にします。 |

| ニュース・報道 | 低い | 低い | 【事実の迅速な伝達】 迅速かつ正確に事実を伝えることが全てです。客観的な原稿(シナリオ)を作成し、感情を入れない演出が求められます。 |

| スライドショー | 低い | 低い | 【情報整理】 静止画とテキスト、BGMが中心のため、物語や複雑な演出は不要です。情報を分かりやすく整理する能力が重要になります。 |

1. シナリオの難易度が高い場合

複雑な物語やキャラクター設定、壮大な世界観を持つシナリオは、演出家にとって多くの課題をもたらす。

- ドラマ/映画

複雑な人間関係や心の葛藤を描くシナリオの場合、役者の演技指導やカメラワークで繊細な感情を表現する演出の難易度が上がる。伏線の回収や物語の展開を説得力を持って見せるには、高度な編集技術も必要。 - アニメーション

独自のファンタジー世界や架空の物理法則を持つシナリオの場合、その世界観を説得力をもって描くための美術設定、キャラクターの動き、特殊効果などの演出作業が膨大になる。 - ゲーム

プレイヤーの選択によって物語が分岐するシナリオの場合、すべてのルートを想定した膨大な数のシーンと、それに応じた演出パターンを準備しなければならず、演出の難易度が最も高くなる。

2. シナリオの難易度が低い場合

シンプルな構成や事実に基づいたシナリオは、演出の難易度も比較的低くなる。

- ニュース/報道

シナリオは事実を正確に伝える原稿であり、演出はテロップやグラフ、ストレートなカメラワークが中心。感情表現や複雑なストーリーテリングが不要なため、演出の難易度は低い。 - 記録映像

シナリオは進行表が主体であり、演出は主に「何を記録するか」に集中。ライブ感やその場の雰囲気を捉えることが重要で、複雑な演出はあまり求められない。

3.演出がシナリオの難易度を左右するケース

一方で、演出の力によってシナリオの難易度が相対的に変わることもある。

- シンプルなシナリオを面白く見せる演出

出来事が淡々と進むドキュメンタリーや、日常の出来事を描いたショート動画などは、一見するとシナリオの難易度が低いように見える。しかし、そこから感動や面白さを引き出すために、BGM、効果音、編集テンポ、テロップといった演出が非常に重要な役割になる。この場合、シナリオのシンプルさを補うために、演出の難易度が高まる。 - 実験的な演出

舞台や現代アートの映像など、物語を持たない実験的な作品では、シナリオよりも映像表現そのものが主役になる。この場合、シナリオの難易度は極めて低いか、存在しないこともあるが、前例のない表現に挑戦するため、演出の難易度は最高レベルになる。

シナリオと演出の関係は、「設計図(シナリオ)と施工(演出)」に例えることができる。複雑な設計図は施工を難しくするが、シンプルな設計図であっても、その施工方法(演出)次第で、平凡なものが傑作になる可能性を秘めている。シナリオと演出は互いに協力し、どちらも高いレベルで融合したときに、最高の作品が生まれる。

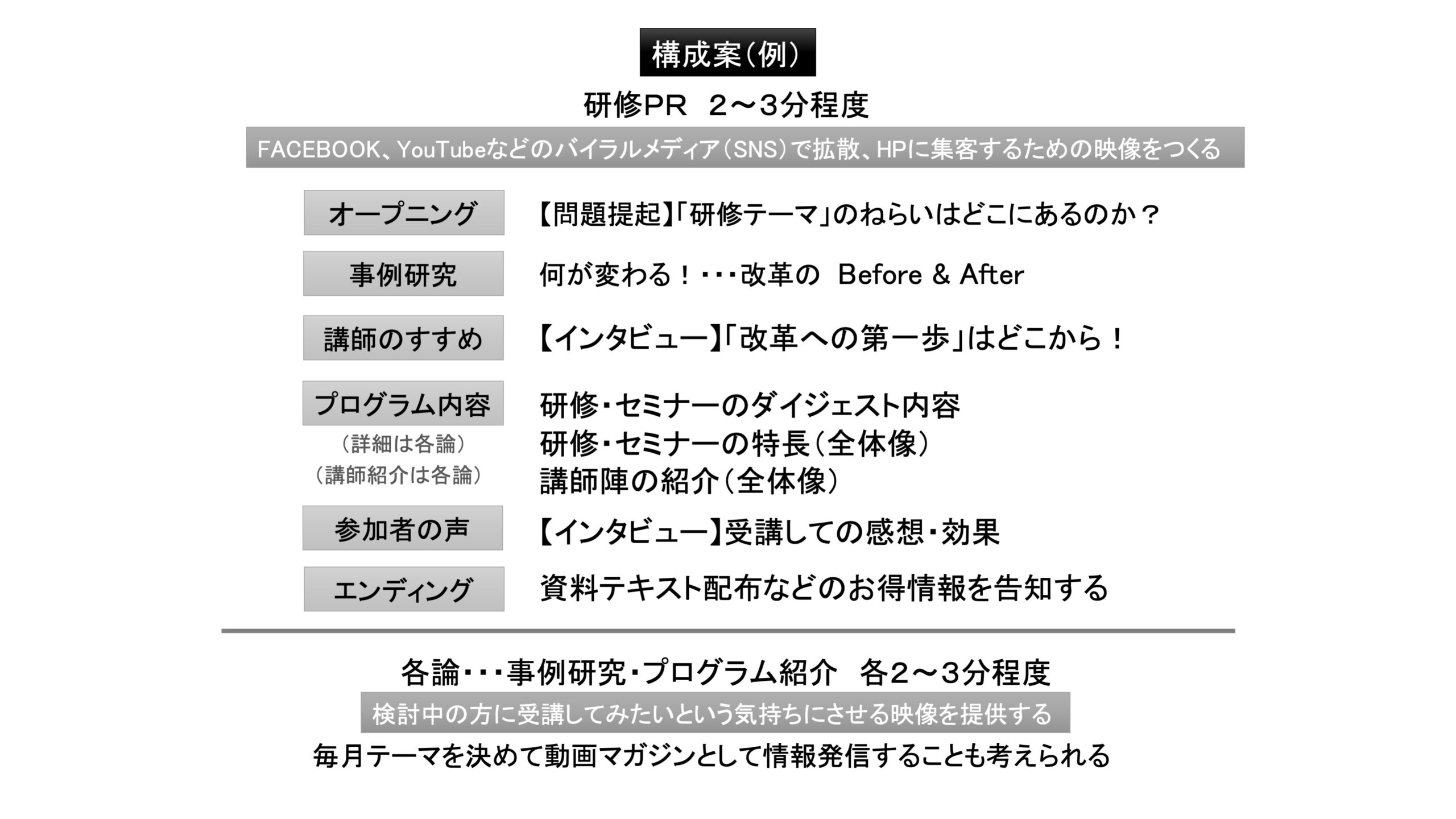

■映像の構成案とシナリオ作成の基礎

映像制作において、成功の鍵は優れた構成案とシナリオにある。これらは映像の設計図であり、視聴者に伝えたいメッセージを明確にし、ストーリーを効果的に展開させるためのもの。ここでは、構成案とシナリオの作り方について解説する。

ステップ1・・・構成案(企画書)を作成する

構成案は、映像制作の全体像をまとめるための最初のステップです。いきなりシナリオを書き始めるのではなく、まずは以下のポイントを整理する。

1)目的とターゲット

●この映像で何を伝えたいのか?(例: 商品の魅力を伝える、企業のブランドイメージを向上させる、教育的な情報を伝えるなど)

●誰に見てほしいのか?(例: 20代の女性、ビジネスパーソン、特定の趣味を持つ人々など)

2)テーマとコンセプト

●尺(時間)

- 映像全体の長さはどのくらいにするか?(例: 30秒のCM、3分のWeb動画、10分の教育コンテンツなど)

●伝えたいメッセージ

- *映像を見た人が最終的にどう感じて、どう行動してほしいか?

- *核となるメッセージを簡潔にまとめる。

ステップ2・・・シナリオ作成の準備

構成案が固まったら、シナリオ作成をする。シナリオは「誰が」「どこで」「何をする」*を具体的に記述するものです。

プロット(あらすじ)

映像全体のあらすじを簡単にまとめます。起承転結の構造を意識すると、ストーリーが整理しやすくなります。

●起(導入)

登場人物や世界観を紹介する。

●承(展開)

ストーリーを動かす出来事や課題が起こる。

●転(クライマックス)

課題を解決したり、最も盛り上がるシーンを描く。

●結(結末)

物語の締めくくりや、伝えたいメッセージを改めて提示する。

ステップ3・・・シナリオを具体的に書く

シナリオは、撮影や編集の指示書となるもの。以下の要素を含めて、シーンごとに詳細を記述する。

(1)シーケンスリスト(場面構成表)

これは、映像の各シーンを簡潔にまとめたものです。全体の流れを把握するのに役立つ。

| No. | 場面 | 内容 | BGM・効果音 |

| 1 | オフィス | 朝、主人公がPCに向かっている。 | 静かなジャズ |

| 2 | カフェ | ランチタイム、友人と笑顔で話す。 | BGMなし、ガヤガヤとした雑音 |

| 3 | 街中 | 夕方、雨が降り始め、傘をさす。 | 雨音、車の音 |

(2) コンテ形式での記述

より詳細なシナリオは、以下のようなフォーマットで書くことが多い。

- ●シーン番号

各シーンに番号を振る。(例: SCENE 1、SCENE 2 など) - ●場所と時間

そのシーンがどこで、いつ起こるかを示す。(例: オフィス・昼、公園・夕方) - ●SE(効果音)

BGMや環境音、効果音などの指示を記述。(例: 鳥のさえずり、車のクラクション、軽快なBGM) - ●ト書き

登場人物の行動や状況、画面に映るものを具体的に記述。(例: 「主人公、笑顔でスマホを操作している。」、「画面に映るスマホの画面には、商品のレビューが表示されている。」) - ●セリフ

登場人物が話す内容を記述。誰のセリフか明確にする。(例: A「これ、すごくいいね!」)

良い映像を作るには、まず構成案で全体像を固め、次にシナリオで詳細を詰めていくという手順が非常に重要。このプロセスを踏むことで、伝えたいことがブレない、説得力のある映像を制作することがでる。

■シナリオから映像をイメージするときのポイント

(1) 視覚化・・・画面に映るものを具体的に想像する

これは最も基本的なステップです。シナリオのト書きやセリフから、何が、どのように、どこに映るかを具体的に想像する。

- ●カメラアングルと画角

主人公の表情をアップで撮るのか、引きで周囲の状況を見せるのか。斜めから撮るのか、真上から撮るのか。 - ●色と照明

シーンの雰囲気を決める重要な要素です。例えば、悲しいシーンなら暗く青みがかった色調、楽しいシーンなら暖かく明るい色調を想像する。 - ●美術(セット、小道具、衣装)

登場人物の服装、背景の部屋の様子、手元の小物などを細かく想像します。これらはキャラクターの性格や状況を雄弁に物語る。 - ●動き(アクション)

登場人物がどのように動くか。走る、歩く、立ち止まる、顔を上げる、など、一つひとつの動きをイメージする。

(2)聴覚化・・・聞こえてくる音を想像する

映像は「見る」だけでなく「聞く」ものでもある。シナリオのセリフや音響指示から、どんな音が、どのくらいの大きさで聞こえるかを想像する。

- セリフのトーンと感情

登場人物のセリフを、ただ読むのではなく、どんな声のトーンで、どんな感情を込めて話すかを想像します。怒っているのか、悲しいのか、それとも静かに決意を語っているのか。 - BGM(背景音楽)

シーンの感情を増幅させる音楽を想像する。明るい音楽、不穏な音楽、感動的な音楽など、シーンに合わせて選ぶ。 - SE(効果音)

環境音や効果音を想像します。例として、雨音、車のクラクション、食器がぶつかる音、足音など、シーンのリアリティを増す音をイメージします。

(3) 時間軸・・・時間の流れをイメージする

シナリオは文字の羅列ですが、映像は時間が流れる。その時間の流れをどう見せるかを想像する。

- ●テンポとリズム

シーン全体の進むスピードを想像します。会話がスピーディーに進むのか、それともゆっくりと感情を表現するのか。シーンごとの時間の長さを頭の中で測ってみます。 - ●モンタージュ

複数の異なるカットを短い時間で連続して見せることで、時間の経過や感情の変化を表現します。例えば、一日の始まりから終わりまでを、数枚のカットで表現するような演出です。

これらの要素を組み合わせることで、シナリオを単なる文字から、頭の中に広がる豊かな映像体験へと変換することができる。

■シナリオから映像をイメージするときのポイント

1.視覚的・聴覚的解釈の違い

シナリオは文字情報でしかありません。例えば、「主人公が悲しそうに空を見上げる」という一行のト書きがあったとする。この時、演出家は以下のような選択をする。

- ●カメラアングル

顔のアップで涙を強調するか、引きで一人ぼっちの寂しさを表現するか。 - ●照明と色調

薄暗い夕日の下で撮るか、冷たい月明かりの下で撮るか。 - ●音響・音楽

静寂の中に鳥の声だけを入れるか、切ないピアノのBGMを流すか。

これらの選択は演出家によって異なり、同じシーンでも観客に与える感情が全く変わってくる。

2.役者への演出の違い

演出家は、役者から演技を引き出す。同じ役柄でも、演出家が求める演技のトーンやニュアンスが違うため、役者はそれに合わせて表現を変える。

例えば、「怒り」を表現するシーンでも、内なる怒りを抑え込む演技を求めるか、感情を爆発させる演技を求めるかで、作品の印象が大きく変わる。

3.編集とリズム感の違い

演出家は、撮影した素材をどう繋げるかという編集にも大きく関わる。シーンの繋ぎ方、カットの長さ、セリフの間の取り方によって、作品のリズムやテンポが決まる。 同じセリフでも、間を長く取れば緊迫感が、間を短くすればコメディ感が生まれるなど、編集の力は絶大。

シナリオは、作品の骨格や素材を提供するが、そこに命を吹き込むのは演出家の個性や哲学。演出家は、自身の感性や経験、そして時代背景などを反映させながら、シナリオという設計図を独自の視点で解釈し、最終的な作品として完成させる。 同じシナリオでも作品は異なり、それがまた映像作品の奥深さや面白さにつながっている。