映像制作会社の選び方

■映像を制作する会社の種類

- ●メディアとの連携に強いのは「広告代理店」「放送局」「放送局関連会社」

- ●教育・啓蒙に強いのは「教育・研修機関・コンサルティング企業」「出版社」

- ●映画・音楽に強いのは「映画配給会社」(映画関連会社等を含む)「レコード会社」「タレントプロダクション(音楽出版会社等含)」

- ●アニメーションやイラスト、CG制作に強いのは「アニメーション会社」「イラスト制作会社」

- ●Webやシステム(プログラム)デザインに強いのは「Web制作会社」「デザイン会社」「IT関連企業」

- ●企業用映像・動画制作(企業VP)に強いのは「総合制作プロダクション(大手プロダクションや印刷会社等)」「映像制作プロダクション(専門)」

- ●映像技術(撮影や編集)に強いのは「撮影技術会社」「ポストプロダクション(編集技術会社)」

・・・という具合に、映像を制作する会社によって制作物が変わってきます。

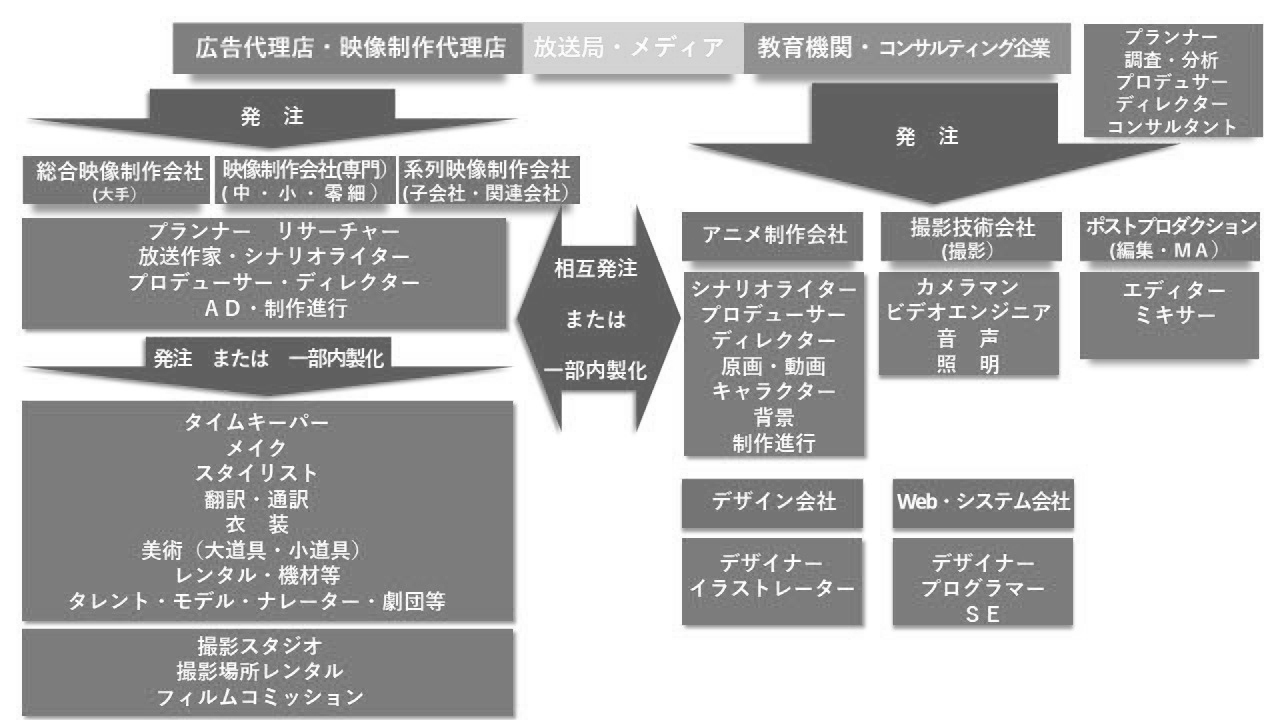

■映像制作の相関図

基本的に映像制作関連の企業の多くは専門企業です。独立企業として専門職ごとに会社・組織が細かく分かれているのが一般的です。専門企業同士で相互間協力を行っているのが映像業界の特長です。また会社に縛られず制作活動をしたいフリースタッフや、大きな会社から独立した小規模な制作会社、技術会社が多いのも特長です。

制作を依頼する場合は、大きくは代理店・制作会社へ協力企業として発注するか、必要に応じて専門会社へ直接発注するかの2つの流れがあります。どちらを選ぶかでその制作体制が変わってきます。

制作会社はすべてを統括し、多方面にリレーションを持っているのでさまざま形態の制作ができるといっても過言ではありません。撮影・編集技術会社は専門性の高い技術に専念していますので、シナリオやディレクターなどの協力会社やフリーの制作スタッフが必要な場合は、必要な時にプロジェクトに入ってもらい制作を行っています。

制作でワンストップという体制が一人歩きしていますが、個人でディレクション、撮影、編集をして作品を完成させるという意味で使われているようです。これを企業経営に置き換えると、1社で完結することはすべての職種の人材を抱えることを意味します。その場合、職種によって仕事量のピーク、オフピークに大きな差があり、スタッフ全てを雇用し続けることは難くなります。

制作スタッフは1作品当たり1~3か月という具合に拘束期間が長くなり、様々なプロジェクトを同時並行的に動かしていきます。そのため年間にできる作品数は限定されることになります。そのプロジェクトから発生する撮影スタッフや編集スタッフの可動は少なく、1作品あたり数日で終わってしまうので、撮影スタッフや編集スタッフを雇用することは非効率となります。撮影編集の技術系の会社が独立会社となれば自社だけなく様々なところへで受注活動ができるようになり、経営を維持できるようになります。

そのため制作会社と撮影・編集技術会社が2つに分かれることになりました。また、制作スタッフと技術スタッフは「お互いが切磋琢磨をして、表現力、技術力を向上させるためには、両者を分離した方が良い作品できる」という歴史もあります。

こうした背景もあって、独立系の専門プロダクションや撮影技術会社、ポストプロダクションが分離して増えていきました

■どこに発注したらいいか?

従来、企業向け、官公庁向けの動画や広告・宣伝・PR映像制作の制作実務を請け負っていたのが、

「映像制作プロダクション」「撮影技術会社」「ポストプロダクション(編集技術会社)」でしたが、ICTやDXの普及に伴って、デザイン会社やWeb制作会社、一般企業等の新規参入が相次ぎ市場が混とんとしているのが現状です。どこに発注するかは、どういう動画コンテンツするか方針を決定し、その上で得意分野、制作体制、予算等をあらかじめ確認するとこからスタートとなります。

■発注の基準

- ●得意分野を確認する(会社の経歴や事業内容等で確認)

- ●制作実績を確認する(質と量)

- ●企画力・提案力・制作管理能力(スケジュール等)があるかどうか確認する

- ●制作体制を確認する(協力企業、パートナー企業やリレーションの有無、スタッフの能力・実績を確認する)

- ●予算が明確なものがあるか(要件定義を行い見積を提示することができるか)

- ●制作側のコミュニケーションのしやすさ

以上が基本的な項目ですが、官公庁や企業向け映像・動画 教育映像やPR動画、B2C向け動画の制作する場合は以下の点を確認します。

■確認事項

- ●与えられたテーマについて資料を渡さないでも、調査リサーチする能力があり、提案することができる(訴求ポイントの把握、理解力があるかどうか)

- ●映像制作にプロデューサー、ディレクターと制作スタッフの必要かどうか

- ●構成・脚本・シナリオ(絵コンテ等)が必要か

- ●取材の場合の体制の確認(取材方法やインタビューなど扱い方・編集の仕方)

- ●撮影場所の選定ができるか(スタジオやロケーションの手配)

- ●出演者(著名人・俳優・声優・ナレーター等)のリサーチ・アテンド、現場管理能力(オーディション実施、プロダクションとのコミュニケーション等)

- ●アニメーションやCG、デザイン(PPTや図表、イラスト等)美術(スタジオセット)等へのプロデュース、ディレクション能力

- ●SNSやYouTube等のメディア連携やオンライン中継等ができるかどうか

プロデューサー、ディレクター・制作スタッフが必要であれば「総合制作プロダクション」「映像制作プロダクション」ということになります。

■「総合制作プロダクション」「映像制作プロダクション」の選び方

- ●「映像制作プロダクション」は「広告代理店」や「出版社」「放送局」「教育・研修機関・コンサルティング企業」「印刷会社」等のパートナーとして制作チーム編成をして制作するケースが多々あります。

- ●「映像制作プロダクション」の中にはTV番組を得意とする会社と企業VPを得意とする会社があります。

- ●企業VPでは、ディレクターが構成や台本が書けることが条件となり、TV番組のディレクターにはできないことが多い。そのため企業用映像を発注するためには「映像制作プロダクション」でも企画・構成・脚本(シナリオ)ができるかというのが制作会社選択の基準の一つとなります。

- ●制作コストやクオリティーについては設備(撮影機材や編集機材)を自社所有しているか。

- ●多くのブレーンやフリーススタッフや協力会社とリレーションがあるかなども重要なポイントとなります。

- ●「撮影技術会社」「ポストプロダクション(編集技術会社)」「デザイン会社」には映像専門のディレクターや制作スタッフはいないのがほとんどなので、協力先としてフリーディレクター、フリープロデューサー(制作進行含む)などや「映像制作プロダクション」にディレクションと制作進行を依頼することが多いのが実情です。

- ●「映像制作プロダクション」の多くが技術専門の会社と提携をし「撮影技術会社」「ポストプロダクション(編集技術会社)」「デザイン会社」に専門外の部分でパートナーとして依頼をしています。この全機能を持っているのが「総合制作プロダクション」となります。

■「撮影技術会社」は撮影のプロ・「ポストプロダクション(編集技術会社)」は編集のプロ

指示監督する人(ディレクター)なしでは撮影や編集ができません。構成シナリオを書き、撮影の対象物を決め、プラニングし、プロデュース、ディレクションができれば、直接発注することができます。とは言っても、組織で動く会社ですのでコストはそれなりにかかることになります。

■低価格制作の場合

どうしても低価格で動画を制作したいということになれば「映像制作プロダクション」は向いていません。スタッフを組織的に動かしていきますので制作に関わるセットアップ費用がどうしてもかかります。企画費(企画構成・シナリオ・リサーチ・メディア連携等)や制作管理費といったものが発生します。またプロデューサー(制作進行)とディレクターが役割分担を行い二人三脚で制作実務を実行していきますのでどうしても基本制作費はアップすることになります。

本当に低価格ということであればフリースタッフに直接依頼するということが良いでしょう。フリースタッフの中にはマルチプレイヤーがいます。ディレクターで撮影ができれば、カメラマンでディレクションと編集ができれば、ワンオペになるので、ワンストップ制作が可能になります。コストは個人ですので交渉次第ということになります。

YouTuberはこの分野の人材ということになります。しかし大がかりな制作はできない、連携が必要な制作は個人の能力次第で変わるため、クオリティーが担保できるかどうかは別問題となります。

SNS用のちょっとしたPR、シナリオ、台本なしで撮影編集だけで完成させたい。イメージだけで完成させたい場合は合わせて考えてみてもいいでしょう。(売れっ子はギャラが高いので注意が必要)

■CM制作について

「広告代理店」のパートナーとして「CM制作会社」「イベント制作会社」という専門会社が存在します。メディアやタレント、美術セット、ロケーションセットなど大掛かりになり、一般的に企業PRと桁違いのコストになります。広告代理店や専門会社にお任せしたほうがクオリティーや効果は間違いはありませんが、一般の「映像制作プロダクション」でも制作可能な会社もありますので相談してください。

以上のことを踏まえると、オールマイティーな制作会社は存在しません。

どんな制作会社にも得手不得手はあります。まずは、制作会社の得意分野が制作目的に敵うかどうかを検討する。どんな映像を制作するのか制作条件(要件定義)を作成、見積を依頼する。その上で品質と費用対効果を見極めて発注することがポイントとなります。